ここでは、電気工事士の資格概要や活かせる仕事などについてまとめています。資格を取得すると、さまざまなメリットを享受できます。ぜひ参考にしてください。

目次

電気工事士の資格は、建物の設備を動かすための「一般電気工事」、アンテナ工事やインターネット工事に該当する「電気通信工事」、太陽光パネルの設置や配線などを行う「太陽光発電工事」に活かすことが可能です。

上記3つの工事は、電気設備の設置や配線、取付などを行う必要があるため、電気工事士の資格が必須。会社によっては資格手当が出るほか、経験を積むことで大規模な工事にも携われるようになり、キャリアアップも目指せるでしょう。

建物の消火器や火災報知機などの設置、点検を行う「消防設備工事」、測定機器や制御システムなどの組み立てや配線を行う「計装工事」、工事現場に一時的に電力を引きこむ「仮設工事」にも、電気工事士の資格を活かせます。

いずれの工事も、電気工事士の資格がないと行えません。こちらも資格手当が出る可能性が高く、多く稼ぐことが可能です。仕事の幅が広がるため、キャリアアップにもつながるでしょう。ただし、消防設備工事には消防設備士の資格も必須なので注意が必要です。

電気工事士の資格は、ビルの設備管理にも活かすことが可能です。建物が安全で快適な状態を長く維持できるよう、電気通信設備や空調設備、消防用設備などの点検・メンテナンスを行います。

ビル設備管理は、分電盤や照明設備といった電気設備を扱うケースも多いため、電気工事士は欠かせない資格。有資格者を優遇している企業も多く、資格手当もつくので効率的に稼げるでしょう。経験を積めば、現場をまとめる施工管理者や現場監督としてキャリアアップできる可能性もあります。

経済産業省が提示しているデータによると、第二種電気工事士は2045年の想定需要が約8.6万人であることに対して、0.3万人ほど不足すると見られています。

それに反し、電気工事士の需要は、今後さらに高まっていくと考えられます。その背景にあるのは、IT技術の進化や防犯設備の需要拡大、再生エネルギーの普及など。電気は社会になくてはならないインフラなので、電気工事の需要が下がることはないでしょう。安定した将来性を持っている仕事だと言えます。

電気工事士の年収相場は、300万円台後半~500万円と幅広いですが、会社や経験、求められるスキルによっても大きく左右されます。さらに実務未経験の場合、年収は250~300万円ほどになるでしょう。月給に換算すると、平均18~20万円です。

初任給はやや低めに感じられるかもしれませんが、それは電気工事士が高い専門知識と技術を必要とし、「見習い」として経験を積む期間と見なされているためです。ボーナスについては、月収の約3ヵ月分が相場であるよう。

ただし、業界によっては実務未経験でも比較的高い給与レンジでスタートできる職場もあります。注目の業界を紹介していきましょう。

給湯器施工は施工規模が小さく体力的な負担も抑えられるうえ、実務経験がなくても給与レンジが比較的高く、電気工事士の資格を持っていれば資格手当がつく可能性も。また、電気だけでなくガスや水道の他のインフラの知識も身につけられます。高所作業も比較的少なく、作業内容自体は比較的定型化されているのが特徴。残業が少ない点も魅力です。

業界・会社によっては、未経験でも比較的高い給料で施工職を積極採用している「給湯器施工」は狙い目の職種なので、ぜひ挑戦してみてください。

給湯器の設置には電気工事を行わなければいけないケースも多いため、電気工事士の資格が必要となります。資格を持っていれば、法律のもと、安心安全に設置することができるでしょう。電気式給湯器のほか、幅広い種類の給湯器に対応できそうです。

法令に基づいて、安心・安全に工事ができる知識を給湯器施工に活かせます。

給湯器の設置や交換を行うには、一定の資格を持っている人しかできません。安全性を保証するため、電気工事士の有資格者しか工事を行ってはいけないと法令で定められているからです。資格を持っていれば、電源の接続工事やコンセントの増設なども安全に行えます。

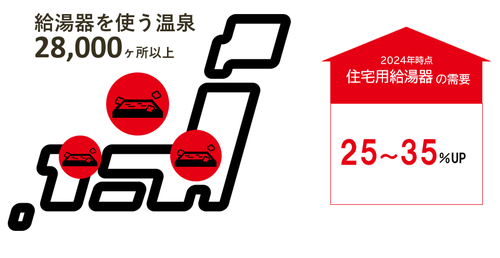

日本人にとって欠かせない風呂文化。家のお風呂はもちろん、日本には給湯器を利用している温泉が28,000ヶ所もあるってご存知でしたでしょうか?メンテナンスも定期的に必要なため、給湯器の需要は安定しています。

それに加えSDKIの市場分析によると、近年給湯器に投資できるようになった人が増え、商業施設だけではなく、住宅用給湯器の需要も近年25~35%増加しているとのこと。給湯器施工の需要は今後ますます増えていくでしょう。

当サイトで掲載している「株式会社キンライサー」の協力のもと、電気工事から給湯器施工に転職した人にもインタビュー。ぜひ参考にしてみてください。

キンライサーに転職した理由は、前職より収入面も良く、電気工事士の資格も活かせるということ、給湯器は必ずどの家庭にもあるもので、仕事としてなくならないものと思ったためです。

休みが通常時より多く取ることのできる時期もあり、月給も前職より高いので、転職してよかったと思っています。

お湯が出なくて不便だったり、苦労したりと、お客様が抱えている問題を解消できた際に、役に立てて良かったとやりがいを感じられます。

[電気工事から給湯器施工に転職(40代)]

給湯器施工は電気工事士の資格がなくても就職・転職は可能です。

とはいえ、電気工事士の資格を持っていれば、エコキュートなど扱える給湯器の幅が広がります。理想的なのは、現場で働きながら資格取得すること。会社によっては、資格支援をしてくれる会社もあるので働きながら資格取得でも遅くはありません。

今回インタビューに答えてくれた給湯器施工の職人さんが働くキンライサーさんも、資格支援が手厚い会社の一つです。給湯器の施工職人さんを未経験から積極採用しているようなのでチェックしてみてください。

CMでもおなじみのキンライサー。お湯が使えなくて困っているお客様に対して、ガス給湯器や故障したエコキュート商品の交換工事を行っている会社です。

未経験から一流の技術者を目指す人や、より高みを目指す経験者にとって充実した環境を提供。20代~60代の幅広い世代の人が、給湯器の施工職人として活躍しています。経験者はもちろん、異業種からキャリアチェンジした未経験者でも活躍できる仕組みが整っており、施工職人として必要な資格の取得費用も負担してくれます。 安心してスキルアップを目指せるでしょう。

電気設備の設置や配線、交換など、社会のインフラを支えることが可能になる資格「電気工事士」。

ここからは、電気工事士の資格の概要や取得の仕方など、基本的な情報をお届けします。

電気工事士とは、電気設備の工事をする際に必要な国家資格です。

電気工事士は、第一種・第二種に分類されており、それぞれ扱える範囲が異なる点が特徴。第二種は、住宅や小規模な店舗・事業所、家庭用の太陽発電設備など600V以下で受電する設備を扱えます。第一種は、第二種の範囲に加え、最大電力500kW未満のビルや工場なども含まれるため、仕事の幅を広げることが可能です。

初心者の方は、まず第二種電気工事士の資格を取得することから始めましょう。

なお、第一種電気工事士を取得するには、実務経験が3年以上必要です。

A. 現場で実務経験を積むことで、大規模な工事に携われたり仕事の幅が広がったりと、自身の成長につながります。また、現場全体の管理を行う管理者や独立開業というキャリアパスもあります。

A. 年齢や学歴を問わず、誰でも受験できます。第二種電気工事士の受験資格は年齢不問のため、10代の学生から60代以上までさまざまな年齢層の人が受験しているようです。

A. 電気工事士の試験は、学科試験と技能試験、ふたつの試験があります。学科試験を受け、合格した人だけが技能試験を受けられます。まずは学科試験に合格しましょう。

A. 学科試験と技能試験あわせて、200時間程度が目安と言われています。「1日1時間×週6日×8ヵ月」くらいのペースで進めていくとよいでしょう。

A. 更新は必要ありません。一度取得すると、返納しない限りは一生有効です。ただし、第一種電気工事士資格については、5年ごとの定期講習を受講する義務があるので注意しましょう。

A. 合格率は学科試験が50~60%、技能試験が70%台のようです。

A. おもなメリットは、就職や転職の際にアピールできるため有利に働くこと、顧客からの信頼を得やすくなることでしょう。収入アップにつながることもメリットと言えます。

A. 工場やビル、事業所、病院、住宅などの電気設備の設計や施工が行えるようになります。たとえば、コンセントや照明器具の取り付け、エアコンの設置工事などが該当します。太陽光発電工事なども行えます。

A.市販の参考書やテキストなどを購入して学ぶ、インターネット上にある学習サイトで学ぶ、講習に参加する、通信講座を利用するなどさまざまな方法があります。自分に合った学習法で勉強しましょう。

電気工事士の資格を取得すると、電気設備の設置や取付、交換などが行えるようになり、社会におおいに貢献できます。自身のキャリアアップのためにも、取得する価値はおおいにあると言えるでしょう。

このサイトでは、電気だけではなく、他のライフライン系のガスや水道など簡単にはなくならない業界の資格もまとめています。ぜひ併せて参考にしてみてください。